Bodenrekultivierung

Die intensive Nutzung durch den Menschen, beispielsweise durch Bautätigkeit und landwirtschaftliche Nutzung, setzt den Boden unter Druck und hat negative Auswirkungen auf die Bodenfruchtbarkeit. Bodenschäden sind meist irreversibel oder nur mit grossem Aufwand zu korrigieren. Das Vorsorgeprinzip ist deshalb beim Bodenschutz besonders wichtig.

Weil der Bodenschutz nicht an der Kantonsgrenze aufhört, hat Umwelt Zentralschweiz 2009 das Projekt «Kantonale Bodenbeobachtung» (KABO ZCH) gestartet, um die Böden in der Region koordiniert und gemeinsam zu überwachen. Seither wurde eine Reihe verschiedener Untersuchungen durchgeführt, um den Zustand des Bodens besser zu kennen und zu verstehen, sowie seine Entwicklung im Blick zu behalten. Die Ergebnisse sind wichtig, damit Massnahmen zum Schutz der Böden definiert und umgesetzt werden können.

Um Synergien zu nutzen und das Wissen der Bodenschutzfachstellen optimal einzusetzen, haben die Zentralschweizer Umweltdirektionen 2009 beschlossen, eine gemeinsame Bodenüberwachung zu realisieren. Damit wird der Boden in den sechs Zentralschweizer Kantonen nach einem gemeinsamen Konzept beobachtet. Für die Umsetzung ist eine Delegation aus dem Cercle Sol Zentralschweiz zuständig, eine Arbeitsgruppe der Konferenz der Schweizer Umweltschutzämter. Die wichtigsten Ziele der KABO ZCH sind:

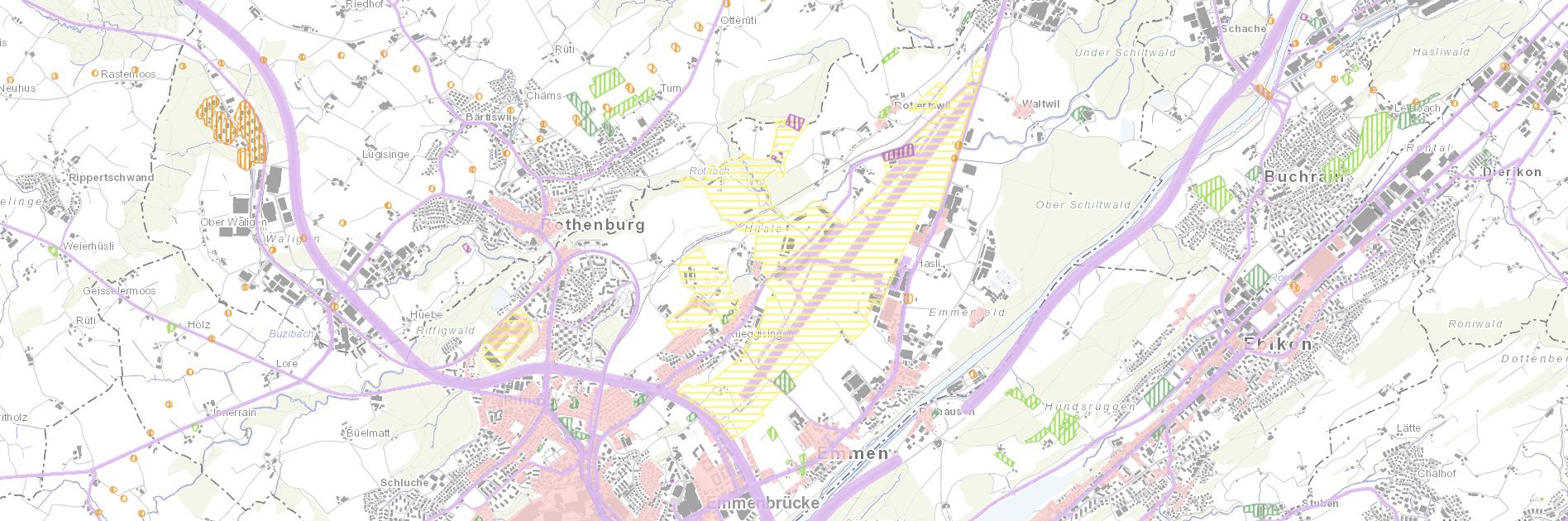

Kantonale Belastungshinweiskarten

Die Erfassung der Schadstoffbelastung von Böden und der korrekte Umgang mit belastetem Bodenmaterial sind zentrale Anliegen des Bodenschutzes. Alle Zentralschweizer Kantone haben für den Vollzug eine sogenannte Belastungshinweiskarte publiziert. In der KABO-Untersuchung wurde ein Zentralschweizer Standard festgelegt. Er definiert sowohl die Methodik zur Erstellung der Belastungshinweiskarte als auch Standards über deren Anwendung. Und er zeigt die Rolle und Aufgaben der Vollzugsbehörden auf.

Versauerung von Waldboden

Regen ist natürlicherweise schwach sauer. Dieser leicht saure Regen ist die treibende Kraft bei der chemischen Verwitterung von Gesteinen und hat unsere Böden entstehen lassen und ist damit ein Stück weit normal. Die Versauerung des Bodens wird durch die vom Menschen verursachten Lufteinträge jedoch massiv beschleunigt. Untersuchungen in Zentralschweizer Wäldern von 2011 zeigten, dass 60 von 115 Standorten. Das Monitoring von Wäldern und ihren Böden findet inzwischen losgelöst von der Bodenbeobachtung im Rahmen des Projektes Walddauerbeobachtung statt.